地震を知ろう

想定される地震の種類

地震は、震源によって大きく海溝型地震と内陸型地震にわかれます。

海溝型地震

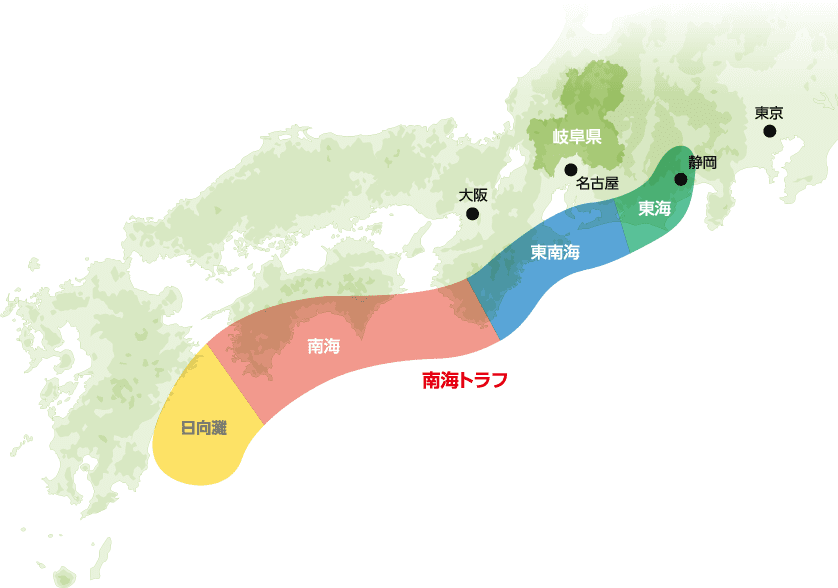

南海トラフ地震に代表される海溝型地震は、海の底を震源とし、広い範囲に大きな揺れを発生させます。

南海トラフ地震

静岡県の駿河湾から宮崎県の日向灘沖までの広い範囲で、海の底にプレートとプレートが接している区域が広がっています。プレートの接する面には、溝状の地形が形成されます。南海トラフとは、この大きな「海溝」のことです。南海トラフを形成しているプレートが動くことで引き起こされる地震を総称し、南海トラフ地震と呼ばれています。

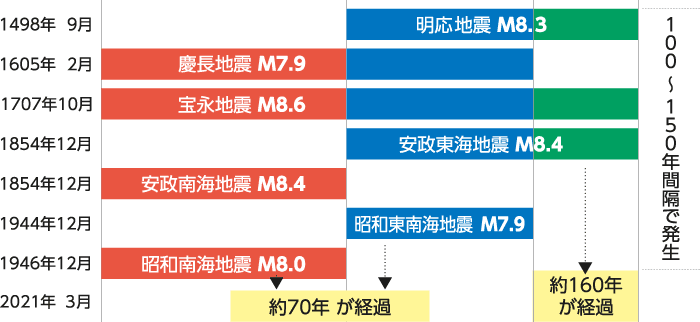

- 今後30年以内の地震発生率

- 70~80%

※2021年1月 公表/地震調査研究推進本部

巨大地震がいつ起きてもおかしくない状況です!

大垣市の

被害想定(冬の朝5時に発生した場合)

- 最大震度

- 6強

- 建物全壊数

- 5,000棟

- 死者数

- 150人

南海トラフ地震臨時情報

気象庁は、南海トラフ地震の発生可能性が平時と比べて相対的に高まったと評価された場合に、「南海トラフ地震臨時情報」を発表します。情報が発表された場合、地震への警戒意識を高めましょう。

詳しくはこちら(気象庁ホームページ)

| 南海トラフ地震臨時情報 | ||

|---|---|---|

| (巨大地震警戒) | (巨大地震注意) | |

| 2時間程度~1週間 | 日ごろからの地震への備えを再確認する。 | 日ごろからの地震への備えを再確認する。 |

| 1週間~2週間 | 日ごろからの地震への備えを再確認する。 | 地震の発生に注意しながら、通常の生活を送る。 ただし、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけではないことに留意。 |

内陸型地震

内陸型地震は陸を震源とし、局地的に激震を発生させます。発生確率は海溝型地震より低いですが、活断層がある場所は、将来も地震を起こすと考えられています。

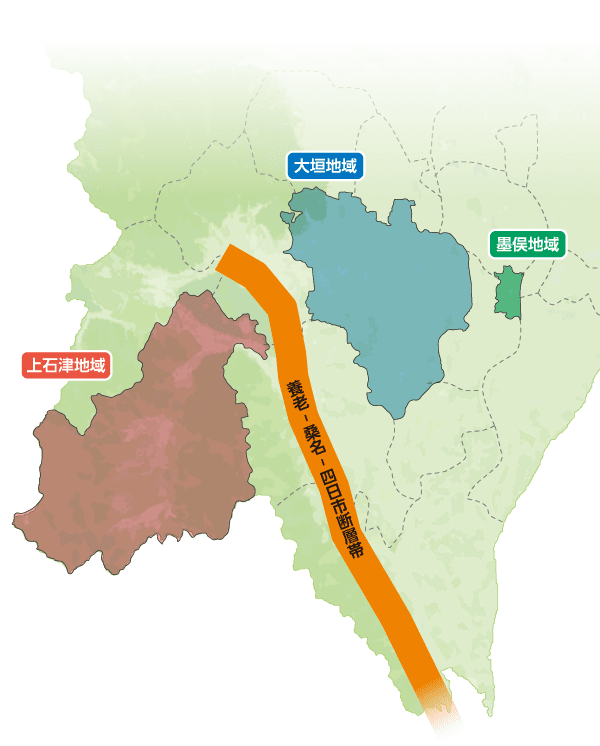

養老−桑名−四日市断層帯

大垣市周辺には養老山地と濃尾平野の境界、養老山地の南に続く丘陵地の東縁に沿って、垂井町から四日市市まで延びる約60kmの断層帯があります。

- 今後30年以内の地震発生率

- 0~0.7%

※2021年1月 公表/地震調査研究推進本部

大垣市の被害想定(冬の朝5時に発生した場合)

- 最大震度

- 7

- 建物全壊数

- 24,000棟

- 死者数

- 1,300人

防災MEMO

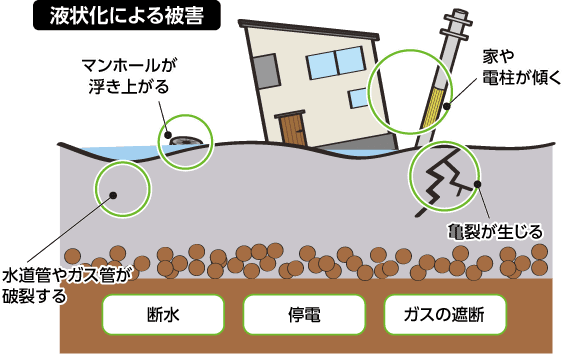

地震が発生した際に地盤が緩くなる。

- 液状化現象

- 地震の震動で、砂などの粒子の結びつきがばらばらになり、水と砂が分離します。やがて、重い粒子が沈み、分離した水が押し上げられ、地盤が緩くなることが、液状化現象です。

![大垣防災[OGAKI BOUSAI]](../../../common/img/logo.svg)